阅读:0

听报道

初识朱莉娅父女

扎鲁阿斯 – 苏马亚(10公里)

2018年21日

Albergue de Zumaia (Covento de San José)

“最好的时刻通常发生在一个人在自愿的情况下,为了实现某种困难但是值得的目标,有意识地将身体或者头脑抻拉到极限。可以说,最佳的体验是我们创造出来的”

--Csikszentmihalyi,1990年

早上六点半还不到,就有人起来洗漱整理东西。塑料袋互相摩擦的声音,克制但此起彼伏,到后来随着更多早起者的加入,噪音越来越大。

有不少朝圣者趁着天不亮出发,在中午前抵达下一站。这样可以避开阳光暴晒,还可以有更多的住宿选择。官办的免费驿栈不接受预订,先到先得。据说到了旺季,沿途免费或者低价实惠的驿栈人满为患,后来者只能睡在地板上或者露营。

我虽然醒得早,但是并不想立即出发。我想看看杰森起床以后的状态再说。朝圣之路刚刚起步,他也许需要慢慢适应。前一天冒雨走了22公里,一天只吃了一顿饭,晚饭时他胃口不佳,说肚子有点儿痛。也许因为时差,没等吃完饭就打起了瞌睡。海鲜饭剩了一些,三文鱼也只吃了一小块儿。我们两个都感到了腿疼,他还说脚腕有点儿酸。

几乎所有的驿栈都要求朝圣者8点半之前离开。我在网站上面查了扎鲁阿斯的酒店。如果杰森太累了,我就带他另找地方多住一晚,等休整过来再继续走。

7点左右,杰森醒了,半醒半睡地穿衣服,往背包里装东西。那情形就像每天六点半起床上学一样,虽然满身睡意,也能闭着眼睛快速穿衣刷牙(常常不洗脸或糊弄撩点水),整理好书包出门。

我问他行吗,他说没问题。看来孩子比大人恢复快。我们七点半之前就出发了。黎明的海滩, 沙子泛红,跟蓝绿色的海水映衬,构成一幅美丽的图画。

我们沿着海滩走了一段,再次见到前一天遇到的朝圣者,有的三两结伴儿,有的单独走路。一个俏丽的意大利女孩,已经走了三次朝圣之路,最开始走的时候只有16岁。听说杰森才11岁,她流露出嘉许的表情。我们再次遇见昨天跟吉永在一起的两个德国女孩。

杰森一大早就打开了话匣子。我一边听杰森唠叨,一边留意海滩旁边的咖啡厅,想吃过了早餐再继续赶路。但是问了几家都没有开门营业。那两个德国女孩告诉我们,街背面的一家小店开门了。

小店是德国人开的,经营的早餐品种还挺齐全。我们点了一份Crepe。这种食品制作方法很像煎饼。我给杰森要了一杯热牛奶巧克力,给自己要了一杯咖啡。“煎饼”吃完以后,还点了一块老板娘现烤的苹果饼。

几个朝圣者路过小店,也停下来用早餐。托尼也跟们在一起。其中有位中年女士一见如故,满脸笑意,瞬间缩短了距离。她掏出几张扑克牌大小的面具,放到鼻子底下,变出不同的嘴脸,逗得杰森开怀大笑。快乐女士来自加拿大,名字叫米歇尔。

早餐后我们继续沿着海岸线一路向西。这是一条选择路线。我下载了一个关于北方之路的APP, 上面朝圣之路这一段正式的路线是山路。不过我们选择的海岸线,也有不错的风景。沿途有两处公路隧道,像是门洞,两面透亮。

海景对我们更有吸引力。沿海的路线简单,只要沿着海边走就可以。缺点是路面坚硬,并且大部分路段都与机动车道平行,有时候还要重合。我们一路上不断被海边的风景吸引,没怎么在意过往机动车的噪音。

有些虔诚的朝圣者连手机都不带,也不拍照,因为他们不是游客。他们每天还要边走边祈祷反思。在后来的路上,我们就见识了这样纯粹的朝圣者。他们有的装束还带有古时候朝圣者的遗风: 头戴斗笠,黑衣黑裤,脚踏草鞋,胸前佩戴一枚贝壳,拄着一根长长的木棍,上面系着一个装水的葫芦。

后来在圣地亚哥朝圣者博物馆,我们见到了圣詹姆斯的雕像,原来后来的朝圣者,模仿的是圣徒的装束。不过这样的朝圣者很少见了。我们见到的朝圣者,大多数还是现代版的,无论装束还是目标,与古代的朝圣者都有很大的差别。

许多朝圣者甚至是无神论者,包括我和杰森在内。我不忍错过沿途的风景、动物和人事,也想多给杰森留下些纪念,有机会就用手机拍照,自甘堕落成了游客。

走了大约五、六公里,到了海边的一座古镇格塔里亚(Getaria)。这是一个有历史底蕴的小镇,也曾经是巴斯克自治区的首府。

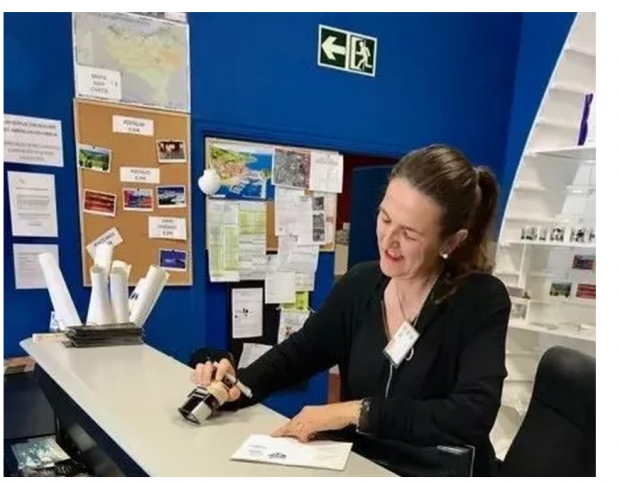

不知何故,依山而建的小镇教堂地面有斜坡。游客中心就在路边,很方便朝圣者在通行证上盖章。据说这里是壁球的发源地。杰森被路边一伙年轻人的壁球比赛吸引,驻足观看。我趁机去考察街边小店,想找个地方坐下来休息,他补作业,我补游记。

在街上路过一家华人开的杂货铺,花90欧分买了一把简易水果刀。一位五十岁上下的老板娘来自上海,表情冷漠,一副满怀戒心的模样。一个满脸肉瘤的老阿姨帮忙卖货,一边跟顾客说话,一边看老板娘脸色。这种华人开的店铺给人压抑的感觉。

从临近一家当地人开的水果店,买了一斤樱桃,又大又好吃,比美国的车厘子还略胜一筹。格塔里亚也是有名的海鲜市场,教堂前广场上,一个少年守着两筐鲜活的海鲜在售卖。

进了一家冰淇淋店,可惜没有电源插座,也有些嘈杂,无法实现做作业写游记的目的。于是给杰森买了一个芒果口味的蛋卷冰淇淋带走。这里的牛奶好,冰淇淋质量都不错。一个球的冰淇淋只需要1.7欧元,合人民币不到15元。虽然这时候杰森的游记还没有完成,作为“基础工资”的冰淇淋还是要保证供应。

从格塔里亚出发, 杰森和我在路线选择上产生了异议。我从APP上看过,有一条路通向山顶,可以俯瞰全城。杰森根据指示箭头,认为不该上山。说话间我已经上了上山的滚梯,他悻悻地尾随,嘟嘟囔囔说肯定走错了。下了滚梯,来到一个岔路口,正在查看路标时,杰森已经自顾自地扭头往回走。

他性格里有独往独来的倾向,缺乏团队精神。不过既然前天任命他为首席箭头师,就该尊重他的意见。他现在撂挑子不干,也事出有因。

这时对面来了四个西班牙人,两男两女,像是两对夫妇。他们的出现,缓解了我和杰森团队分裂的危机。他们热情地用夹杂着西班牙语的英语给我们指路。我连忙招呼杰森回来。也许是怕我们听不懂,这几位西班牙人不由分说地在前面带起路来,一直走了五、六百米,把我们带到有箭头指示的路口,才跟我们道别。

首席箭头师还是有些不服气,也许是为了维护自己的专业形象,连说我们走的是辅路,不是主路。我印象中的朝圣之路主路,往往是山路。主路也罢,辅路也罢,这一路走得十分有趣儿。

杰森再次喋喋不休,一会儿讲述自己早年玩《我的世界》的辉煌成就,一会儿变着法儿地出脑筋急转弯题目。我如果反应不过来,他就从十数到一,公布答案。其中还有陷阱,暗讽答不出来的是猪。“反正灵魂人物就是这么叫你的。”我们出发之前,我太太曾经开玩笑自诩为灵魂人物。

在一个教堂前的广场上,有一个饮水龙头。我们停下来洗了桃子和樱桃,边吃边休息。这时来了一群西班牙人。其中有一对夫妇,在江苏收养过一个中国男孩。这伙人的快乐很有感染力。我们互相照相,也请一位路人帮我们合影留念。结果这位路人分不清手机上的照片和视频按钮,本来要照相,却每每拍成了歪扭的视频,逗得大家笑成一团。

下午两点左右,在路边又遇到了一个饮水龙头,下面接水的盆子,设计成了贝壳的形状,一看就是为朝圣者提供的便利。我们每次遇到这样的饮水龙头,都会把随身携带的水喝几大口,再把瓶子灌满。

一路上,绿色的草地上,三三两两地散布着黄色的牛群,远处看上去在安详地吃草。有这些黄色的动物点缀,照片增色不少。也有时候,牛群就在路边,被铁丝网栏在里面。从近处看,发现牛的身上黑压压成群结队的苍蝇,糊在牛的所有敏感部位。这些牛要不断地抖动身体,甩动尾巴,驱赶苍蝇。可是尾巴太短,对于身体前部尤其是眼睛鼻子嘴巴周围的苍蝇,鞭长莫及。

这让我想起了乔治奥威尔的小说《动物农场》,里面一位动物说:“上帝赋予了我尾巴,让我驱赶苍蝇。但是我宁愿既不要苍蝇也不要尾巴。”当时读到此处没有感觉。眼下身临其境,才体会到动物们的无奈。

第一次接触奥威尔的作品,是1978年在北京外贸学院读研究生期间,导师推荐阅读了他的小说《穷困潦倒在巴黎与伦敦》(Downand Out in Paris and London)。然而对我影响最大的还是他的《1984》。随着时间的推移和阅历的增加,我知道这本小书,连同他的《动物农场》(Animal Farm), 是西方世界理解专制社会本质的经典著作。

而这两本书,都源于奥威尔在1936-39年亲身参与西班牙内战的经历。他怀着热情,从故乡英国来到战火纷飞的西班牙,支持共和派反对法西斯的斗争,结果反而目睹了血腥内斗、卑鄙谎言和专制集权,最终脖子被子弹打穿,险些送命。几年以后,奥威尔创作了这两部传世之作。

按照常规的路线,今天的目的地应该是德瓦(Deba),全程22公里。不过我们改变了策略,不再追随导游书上的路线规划,按照自己的节奏和需要,走到哪儿算哪,遇到喜欢的地方就停下来休息。

到了苏马亚,眼前又是一幅美景。杰森看见海滩,就要奔过去扒沙子,被我劝阻了。我说咱们还是先找地方住下,完成各自的作业,等太阳不那么火辣的时候再去。再说也不能见沙子就扒呀。他调皮地笑着反驳说,“见沙子不扒非好汉!”

入住的驿栈曾经是一座修道院,白色外墙,黑色门窗,颇有古典风格。接待的小伙子来自纽约,是一位志愿者。很多公益性的驿栈,服务人员都是分文不取的志愿者。这些志愿者大多是曾经的朝圣者。他们走过朝圣之路以后,对人生有了顿悟,也体验到了朝圣之路的酸甜苦辣,愿意为其他朝圣者服务。

驿栈的楼道和房间都特别宽敞,卫生间和淋浴间也很清洁,并且有充足的热水。有了前一天冷水浴的经历,见了热水格外满足。驿栈的志愿者给我们分配了一个单间,各有一张单人床。驿栈有一个很大的花园,里面种满了各种果树、蔬菜和花草。跟上一个驿栈相比,这里的条件几近奢侈。而这一切都免费提供给朝圣者,仅仅接受捐赠。

院子里还有阳光洗衣房,配备了甩干机。我趁机把几天以来积攒的脏衣服裤袜帽子洗了个彻底,趁着午后仍然强烈的阳光,晾晒在院子里。在使用甩干机之前,我注意到接水盆里是发黑的脏水。我怀疑上一位或几位使用者,衣服没有洗净就甩干了。我的怀疑很快被证实了。排在我前面的一位上了年纪的法国人,甩出来的水带着浑浊。

我把老师微信里留的数学作业抄写到一张纸上,交给杰森去做。他在楼道里找到了桌椅,很快就做完了数学作业,接着应该开始写日记了。不一会儿,楼道里传来女孩子们的说笑声,好像是在跟杰森说话,还时不时传来手机上谷歌翻译的中文单词。

原来是来自巴塞罗那一对西班牙小姐妹,好像比杰森大不了几岁。个子高的是妹妹朱莉娅,个子矮的是姐姐香奈儿。也许是年龄接近,朱莉娅跟杰森更熟络,而香奈儿则更成熟,她也是姐妹俩之中英语更好的。没想到杰森这么快就交上了朋友。这个时候他的英语障碍显露出来。他在学校里虽然有英语课,到了用的时候还是张口结舌。

朱莉娅和香奈儿锲而不舍,不断地问杰森这个或者那个用汉语怎么说。听到了好玩的发音,便一起笑得前仰后合。这反而帮他躲过了英语不通的尴尬,变被动为主动,堂而皇之地教授起汉语来了。他们还在一起玩儿了一种类似于五子棋的游戏。

我明白孩子们的这种交往,比写作业重要,不但没有催促他做作业,反而默许他跟朱莉娅们玩耍。平时我们苦口婆心劝他好好学英语,他根本不在乎。眼下他跟朱莉娅们虽然玩的热闹,但是因为语言障碍,不能完全尽兴地交流。我暗暗希望这种小挫折给他一个教训,让他体会到学好英语有多重要。

七点多钟我们上街打食儿,走出驿栈不远,就听见悦耳的音乐,像是一个庞大的乐队在演奏。拐过街角一看,果然是几个人在弹奏演唱。在他们面前,五六个四五岁到七八岁上下的孩子在伴着音乐跳舞,其中一两个刚会走路不久的娃娃,伴随着音乐手舞足蹈,形态可掬。一些大人也驻足观看或者在随着音乐翩翩起舞。

过了一会儿,杰森再次吵着要去海滩扒沙子。我也想满足他的愿望。可是经历过一天长途跋涉,没吃午饭,又累又饿,如果再去扒沙子,刚换上的干净衣服又弄脏了,还耽误吃晚饭。再说海滩还有一段距离。杰森最后勉强同意先吃饭再说。

按杰森要求,晚饭点了汉堡包加土豆条,外加西红柿生菜沙拉。虽然比较简朴但是营养也够了。吃完饭天色已晚,不可能再去海滩了。回到驿栈以后,杰森跟朱莉娅们又玩了一会儿,直到熄灯时间到了,才恋恋不舍地回到房间就寝。

一位来自英国的女士,名叫阿丽西雅,在伦敦一所私立学校教书。阿丽西雅跟朱莉娅一家相熟,也是她们父亲查理的朋友。阿丽西雅提醒我,第二天是星期天,所有超市都不营业,水和食品无法补充。此外途中都是山路,住宿紧张,需提前预定。阿丽西雅人很爽快,说着掏出手机,帮我们预订了下一个驿栈的床位。

有经验的朝圣者,有个共同的经验,那就是背包的重量不能超过体重的10%。但是我的背包显然超过了。除了睡袋、防潮垫、衣物、洗衣液、洗漱用具等等,还要加上路上吃的食物。有些东西,单个拿在手里,感受不到有多沉重。但是它们合到一起就可能超重。这时候,哪怕再轻的一件物品,小到一双袜子,都有可能成为压垮骆驼的那根稻草。

第一天东西太多,除了背包以外,还拎了一个手提的袋子。任何人一搭眼,就看出来这很不专业。难怪路过奥利奥小镇的时候,驿栈的女房东提醒我。经过两天的长途跋涉,切实感受到了背包重量的压力。于是我把飞机上用的头枕留在了驿栈专门设置的捐赠纸箱里。这只是卸载的开始,其他的物品,到后来或者主动丢弃,或者送人,或者丢失了。

杰森在当天的日记里,记述了前天他在圣塞瓦斯蒂安扒沙子的经历:

“今天,是一个非常有趣的一天。为什么这么说呢?因为今天我做了一个非常有趣的事情:扒沙子。

首先,我显得非常有经验的样子抓了抓沙子,”不行,太干了。我要湿的!湿的!”我心里想着,很快,我就找到了合适的目标,开始工作起来。

我先一直挖一个洞,就是挖到有水就行了。这样可以用湿的沙子来造各种东西。扒沙子的人有很多,可他们无非就是搭些建筑物之类的东西。

而我的与众不同,我的是有剧情的。一位骑士爱上了一位公主,可一个大坏蛋抢走了公主,骑士知道后便招兵买马,要救出公主。他闯五关斩六将,披荆斩棘,勇往直前。最终,他救出了公主,和她过上了幸福生活。

我边想边扒,越扒越带劲,兵种(xx)战士,弓箭手,迫击炮,炸弹,巨人,泰坦尼克,它们各有各的用处。就在骑士救出了公主以后,正好老爹来叫我,我们就回家了。

今天扒沙子真是有意思。真是有趣。真希望明天也能这样玩的尽兴。但是是好是坏,还是得听天由命喽。”

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号